Impossível pensar em economia, política e ecologia sem considerar seus elos com a psique. E a literatura é esse compêndio maravilhoso dos conflitos humanos e seus caminhos de solução. Considerando isso tudo, e o fato de que nenhuma mudança na direção da paz e de um mundo sustentável parece possível se não nos endereçarmos a trajetos simbólicos que transmutem o egocentrismo em franca cooperação, voltamo-nos aqui para um conto africano tradicional, Marama e o Rei dos Crocodilos. Depois dele, seguem noções da psicanálise que podem favorecer sua interpretação e a dos seres humanos, apontando caminhos. “Do ego ao eco” é o bordão atual que aqui ressoa.

I. O conto africano

MARAMA E O RIO DOS CROCODILOS

Marama era uma menininha, e, quando seus pais morreram, o chefe da tribo a entregou aos cuidados de uma das mulheres da aldeia.

Mas era uma mulher má, que batia na menina, não lhe dava nada para comer e só pensava em como se livrar dela. Um dia, ela deu a Marama um pilão pesado, que se usa para descascar arroz, e lhe disse:

— Vá ao rio dos crocodilos Bama-Bá e lave este pilão para eu poder usá-lo para descascar o arroz.

Marama se pôs a chorar, porque o rio era muito afastado, era muito profundo e caudaloso, cheio de cobras e crocodilos. As pessoas tinham medo de ir até ele e só as gazelas e os leões iam lá beber.

Porém Marama tinha tal medo de sua madrasta ruim, que pegou o pilão e foi-se embora.

No caminho para a floresta, ela encontrou um leão.

Ele sacudiu sua juba e rosnou com uma voz horrível:

— Como você se chama e para onde você vai?

Marama estava com medo mortal, mas cantou com sua doce voz:

— Marama é meu nome

e não tenho mãe…

Vou ao rio para lavar este pilão.

Ao rio dos crocodilos minha madrasta me mandou.

Lá só vão gazelas e leões para beber.

Lá dormem cobras e crocodilos.

— Então vá, Marama, menina sem mãe! — disse o leão. — Vá e não tenha medo. Vou cuidar para que as gazelas e os leões não incomodem você quando forem beber.

Marama continuou seu caminho e, quando chegou ao rio, um crocodilo horrendo e velho surgiu na sua frente, abrindo sua enorme boca, seus grandes olhos vermelhos lhe saindo da cabeça.

— Qual é seu nome e para onde você vai? — perguntou.

Marama estava com medo mortal, mas cantou com sua doce voz:

— Marama é meu nome

e não tenho mãe…

Vou ao rio para lavar este pilão.

Ao rio dos crocodilos minha madrasta me mandou.

Lá só vão gazelas e leões para beber.

Lá dormem cobras e crocodilos.

— Então vá, Marama, menina sem mãe! — disse o crocodilo. — Lave seu pilão e não fique espantada. Vou cuidar para que as cobras e os crocodilos que vivem no rio não incomodem você.

Marama ajoelhou-se na beira do rio e começou a lavar o pilão. Mas estava tão pesado, que lhe escapou das mãos, desaparecendo na água. Marama começou a chorar, porque não poderia voltar para casa sem o pilão. De repente, surgiu da água um crocodilo que lhe estendeu um novo pilão, limpinho e branquinho, incrustado de ouro e prata.

— Leve este pilão para casa, Marama, menina sem mãe, e mostre-o a toda a aldeia, a fim de que todo mundo saiba que o poderoso Subara, rei do rio dos crocodilos, é seu amigo.

Marama lhe agradeceu e voltou para casa. No caminho, encontrou de novo o leão.

— Deixe-me pegar o pilão, Marama, menina sem mãe — disse ele. — É pesado demais para você. Vou levá-lo até sua casa, assim todo mundo vai saber que o poderoso Subara, rei do rio dos crocodilos, é seu amigo.

Quando Marama chegou em casa, a madrasta admirou muito o pilão e lhe perguntou onde o havia encontrado. Marama apenas lhe contou que o tinha encontrado no rio dos crocodilos. Então a madrasta pegou outro velho pilão de arroz e foi-se apressada para o rio, a fim de ela também encontrar um novo, branquinho e incrustado de ouro e prata.

No caminho para a floresta, encontrou-se com o leão.

Meneando a juba, ele rugia com voz terrível:

— Quem é você e para onde você vai?

A mulher má teve tanto medo, que não conseguiu dizer uma palavra, pôs-se a correr a mais não poder. O leão a seguiu com seus olhos até ela desaparecer entre as árvores, e depois simplesmente levantou os ombros.

Quando chegou ao rio, um velho, horroroso crocodilo lhe atravessou o caminho, abrindo uma enorme boca, seus olhos vermelhos e grandes lhe saindo da cabeça.

— Como você se chama e para onde você vai? —perguntou.

A mulher má teve tanto medo, que não conseguiu dizer uma palavra e foi pela beira do rio. Não foi muito longe. De todos os lados, os leões e as gazelas que vinham beber no rio a cercaram, assim como as cobras e os crocodilos que viviam no rio, e todos cantavam em coro:

— Marama, a menina sem mãe,

pode vir lavar seu pilão no rio,

pois o poderoso Subara, rei do rio, é seu amigo.

Mas para você, mulher má, o rio dos crocodilos significa a morte!

E assim foi.

In: Bonaventure, Jette (organização e comentários). O que conta o conto? São Paulo: Paulus, 1992, p.146-150.

2. Comentários gerais sobre o conto. Literatura e a teoria psicanalítica do Sujeito

O que mais chama a sua atenção nesse conto? Se quiser, anote suas impressões – por escrito ou mentalmente – antes de continuar a ler aqui. Uma amiga, por exemplo, viu coisas verdadeiramente interessantes e surpreendentes.

Segue agora como eu li Marama.

Nessa história aparentemente simples de tradição africana, há uma oposição entre dois funcionamentos muito diferentes de ser. Um é representado pela madrasta, outro por Marama.

A madrasta se acha muito poderosa e maltrata Marama. Ela parece se sentir o centro do mundo. Marama não tem voz junto a ela. A madrasta simboliza bem a pessoa tirânica e egocentrada para quem o outro e seu desejo não existem. Entretanto, como bem mostra a psicanálise, isso é um efeito imaginário, uma alucinação da pessoa, que, frente ao real para valer, como a morte, treme nas pernas e só tenta fugir. Mas quem pode fugir da morte? E a madrasta nem precisaria morrer prematuramente se, em vez de fugir, conseguisse responder às perguntas dos animais.

O tirano não sabe se relacionar de igual para igual com os outros: ou, alucinadamente, só ele existe para si próprio; ou, frente ao outro de maior poder, ele não existe mais. Os bichos que surgem grandes e perigosos pedem à “mulher má” uma palavra, em resposta a “quem é você e para onde vai”. Pedem que, mesmo com a imagem terrível e perigosa deles, a pessoa não fique presa nas suas malhas, mas possa usar a palavra e falar de si e de seu destino, tomando-os também como sujeitos da interlocução. A mulher não consegue, pois vive no reino absoluto do imaginário: ou ela existe soberana, ou o outro existe soberano, não há uma terceira via, em que a conversa poderia se tecer.

Marama, pelo contrário – e por mais que se sinta frágil e receosa já ao entrar na floresta, porque sabe que existem perigos e não se ilude sobre seu próprio poder –, quando o leão lhe aparece, o medo não é tão grande que ela não saiba ouvir o animal e lhe responder com uma canção, contando de onde vem e para onde vai do jeito mais simples do mundo. O leão é escutado, ela lhe responde, uma relação se estabelece, a linguagem e a música se fazem.

O ponto de inflexão, que determina um destino ou outro, o de Marama ou da madrasta, é portanto a resposta que cada uma delas dá à mesma pergunta: “quem é você e para onde você vai?” No caso de Marama, a palavra subsiste apesar do medo. Marama pode falar de si mesma e de seu destino. No caso da madrasta, ela está tão misturada com a própria presença – dela ou do bicho –, que nem consegue estabelecer um distanciamento para falar de si. É como se sua própria presença “comesse” tudo, e, depois, isso acontece com a presença dos bichos da floresta. Ela ser devorada pelos animais é o clímax externo de ela ser devorada já internamente pelo outro que só então ela descobre que existe. O conto nos remete à possibilidade ou não da linguagem.

Lemos um texto com as ferramentas que temos e adquirimos ao longo da vida. No caso desse conto, as questões que ele levanta me conduziram imediatamente a uma teoria psicanalítica do sujeito e da linguagem que teve enorme importância do século XX em diante. Porque essa teoria é uma chave de análise de muitos fenômenos tanto do mundo “real” quanto literário, e pode ser útil conhecê-la, faremos um parêntese na análise do conto a fim de introduzi-la.

3. Um pouco de Psicanálise: o pai e a linguagem

Tanto Freud quanto Lacan, psicanalistas, associaram o uso da palavra ao papel do pai. Não apenas o vincularam ao pai, mas ao pai do pai, como se, no circuito profundo ou inconsciente do afeto, fosse necessário aprender a sempre reconhecer a presença do outro, e isso pode se dar na criança na medida em que ela reconhece o lugar de um pai que, por sua vez, reconhece o lugar do pai dele, e assim por diante ao infinito.

Tal fase do reconhecimento do pai, no processo de formação do sujeito, sucederia o “estádio do espelho” (LACAN, 1998), no qual a criança, em algum momento entre 6 e 18 meses, com o aparelho motor e neurológico ainda em formação, se reconhece enquanto uma unidade no espelho, como a antecipar a maturação de sua potência, e regozija! O estádio do espelho corresponderia metaforicamente ao fato de a criança refletir-se no olhar amoroso de sua mãe, e em que a tendência é ela passar a sentir-se o centro não só do mundo da mãe, mas do universo.

A função paterna interviria depois para quebrar tal simbiose, esse colamento imaginário à mãe e a alucinação de um poder sem limite da criança. O pai evidenciaria que a mãe não tem olhos só para seu filho, o qual sofre assim uma frustração e o que a psicanálise chama de “castração[1] simbólica”, porque a criança sente perder uma parte de seu poder. Para ela, porém, o pai potente (afinal, ele tem acesso à mãe) e idealmente humilde (pois ele mesmo ama o seu pai) surge como seu ideal, o ideal do eu. Em vez de a criança sentir-se o centro do mundo e se deixar tragar pelas águas de Narciso (diz o mito grego que Narciso teria sido atraído – e traído! – por sua própria imagem refletida na água), o pai surge como o que está fora dela, é alvo de sua admiração e amor, e mostra-lhe o mundo. Libertando a criança de si própria, o pai passa a ser a ponte entre ela e a realidade, o representante de todas as coisas externas ao sujeito.

Claro que se trata aqui de funções, paterna e materna, e não de concretudes tais como foram acima descritas. Uma família pode ser composta de dois homens, de duas mulheres, de uma mãe sozinha, de um pai sozinho, de padrastos, madrastas, de avós etc. O importante é que essas duas funções – acolhimento e envio, na criança, a uma realidade que a ultrapassa – estejam presentes em sua formação.

A psicanálise mostra, por vários caminhos interessantes e com apoio na antropologia, como o processo de linguagem que possibilitou o desenvolvimento da civilização tem a ver com a função do pai. Não será possível tratar aqui de ensaios de Freud e de Lacan sobre isso,[2] mas segue uma mini introdução à questão da linguagem.

O nome e a palavra têm a propriedade de chamar algo ou alguém ausente. Quando o sujeito nomeia e chama alguém, esse outro passa a existir no circuito de sua percepção interna. O pai, cuja presença é sinalizada pelo sobrenome de cada um, simboliza, vimos mais acima, o mundo externo. Chamar o pai é abrir espaço para o outro em geral e para todos os símbolos, para todos os nomes que, dentro de nós, trazem também as imagens das coisas. Freud e o linguista Saussure mostram bem como pensamos por meio da linguagem verbal, mas também das imagens. Para Lacan, um dos sentidos do Nome-do-Pai é também o mundo simbólico. O Nome-do-Pai é representante de todos os Nomes. O Nome-do-Pai facilita o acesso do sujeito a tudo que existe para além de si próprio (do sujeito). Quando uma pessoa diz que se chama Fulano de Tal, mostra que não é absoluta por si só e nem o outro é absoluto. Ela existe numa linhagem. E numa linguagem.

4. Voltando à Marama…

Curiosamente, Marama não se anuncia pelo sobrenome, que, pelo contrário, como que vira, na designação que os bichos fazem dela, “menina sem mãe”. Quando Marama diz: “Meu nome é Marama, e não tenho mãe”, um lugar de falta é assinalado. Há como que um desejo de família protetora por essa indicação da falta, num mundo tão perigoso. E os animais vão ajudá-la a suprir esse desejo e essa necessidade.

A mulher má era má porque submetia tudo a seu próprio interesse. É como se ela não possuísse em si a função paterna, que faz um corte entre a pessoa e as outras pessoas, estabelecendo-as como existências próprias e iguais. Marama era como que um apêndice da mulher, a ser por ela explorado. A mulher má é como se não tivesse passado pela castração simbólica, que permite que o pai apareça enquanto ser amável para um sujeito que não é mais o centro imaginário do mundo.

Marama, a menina sem mãe, pode ser despossuída de proteção, mas ela surge como uma pessoa humilde, em quem de algum modo está inscrita a função paterna, isto é, a presença do outro, dela própria e da linguagem.[3] Essa “castração simbólica” faz com que o pai termine de se suplementar e a proteja definitivamente do domínio da mulher má. O pai toma a forma do rei das águas e do rei da terra, como que transmutações de um só pai em diferentes níveis de realidade, talvez do mais inconsciente (o crocodilo das águas) ao mais próximo de nós, subconsciente ou consciente (o leão da terra). Eles aparecem como guardiões da alteridade, guardiões do modo mais justo e operativo de ser. E eles dotam Marama de um poder, por meio do pilão precioso.[4]

De um lado temos uma visão da interdependência entre as pessoas e um não autocentramento. (Ou, para além ou aquém disso, uma interdependência no âmago de cada pessoa, como escreve Lacan em “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud”, em 1957: “Quem é esse outro a quem estou mais ligado do que a mim, pois que no seio mais assentido da minha identidade comigo mesmo, é ele que me agita?”). Os animais, que são reconhecidos, reconhecem Marama, cuidam dela como o pai que ela não tem. As águas como que maternas lhe dão generosamente um novo e precioso pilão. Uma família interior é refeita porque Marama não “se acha”, ela é humana e os bichos se humanizam também.

5. Marama e os outros contos de fada

Já a madrasta que entra destemidamente na floresta, assim que vê o rei dos animais perde a voz. Como já vimos, o poder que estava imaginariamente nela passa inteiro para o outro. Ela vive nessa dualidade, sem saber se relacionar, e tem o mesmo destino de tantos personagens parecidos nos contos de fada. Acabam todos sendo um pouco gigantes de papel. Inflavam-se com o poder de seu egoísmo, oprimiam as pessoas, só queriam sair ganhando, roubavam as princesas e as condenavam à escravidão.

Isso lembra os tantos casos de violência contra a mulher dos dias atuais.

Mas não são só homens que agem assim nas narrativas tradicionais. Num conto cigano chamado A princesa vampira, a filha do rei nutre-se do sangue de seu marido na noite de núpcias até a morte dele, casando-se de novo e de novo de modo insaciável. Deitada em caixão dentro da capela de uma igreja, mas não sabendo se nutrir do sangue espiritual do Cristo, ela se nutre do sangue concreto de suas vítimas.[5] A madrasta de Branca de Neve, que também acha imaginariamente que nada há acima de seu ego, submete-a a trabalhos forçados e quer aniquilá-la porque o espelho lhe diz que a menina é mais bonita do que aquela que não parava de olhar para si mesma — mas no espelho ela, frustrada e enfurecida, via a outra…

Talvez o conflito central de quase todos os contos de fada, em que mal e bem duelam, seja o conflito entre o egocentrismo e um reconhecimento do outro (e da interdependência). É comum, em contos de fada, o herói não apenas reconhecer o outro, como faz Marama, mas ajudar os animais a se salvarem em alguma situação, e depois eles virarem seus protetores. Os heróis dos contos de fada costumam ser generosos. Marama, apesar do medo, dá seu canto, sua palavra, seu ingresso no mundo simbólico e a partilha dele com os animais. Os animais, aliás, é que a convocam a falar, através da pergunta sobre quem é e para onde vai – enquanto a madrasta parecia não querer saber dos desejos dela.

Vários livros se voltaram para o estudo da importância dos contos de fada na formação das crianças. São contos que mobilizam diferentes lados do leitor, e ao mesmo tempo costumam indicar quais forças ganham para que a vida possa prosperar, avançar, dar filhos – que podem simbolizar a fecundidade da vida quando ela não é bloqueada pela prisão da pessoa em si mesma. Tal tendência é expurgada nos contos pela figura do vilão, derrotando o egocentrismo que em geral tiraniza a própria pessoa.

Um filme antigo e bastante conhecido mostra isso muito bem: O dia da Marmota, ou O Feitiço do Tempo. Enquanto todos se divertem, o protagonista fica parado no mesmo dia, que não cessa de se repetir, na mesma medida em que ele, que se sente superior a todos, não para de pensar em si, aprisionado. Sua vida é, por isso, uma chatice: o tédio de quem só vê a si próprio.

6. O desafio de reconhecer a interdependência para superar o sofrimento

O conflito abordado por Marama e o Rei dos Crocodilos não vive apenas em escala pessoal, mas social. Políticos e empresários que buscam o poder, o máximo possível de lucro e seu próprio benefício, explorando e esgotando as riquezas da terra e as outras pessoas…

Caracterizando sistemas políticos e econômicos (vide a exploração do Brasil desde os tempos coloniais, a caça aos índios e a escravidão; a profunda desigualdade social salvaguardada por lobbies), o raciocínio do poder opressor estende-se também a quaisquer pessoas, profundamente enraizado que está. Muitas e muitas vezes não se trata de uma opressão de uma pessoa pela outra, mas de uma opressão interna, autossabotagem, depressão – tudo que advém de uma família simbólica não firmemente estabelecida. A interdependência estando desfavorecida, o pai simbólico (o ser que nos é anterior e posterior, em pensamento) não se fixando para se constituir um alvo de amor e o representante do Fora, do Exterior, a vasta energia que se produz de instante a instante fica aprisionada. Será necessário liberar, e suplementar, como aconteceu com Marama, a família simbólica que propicia a circulação do desejo, do afeto ligado às representações.

Como fazer isso? Para tanto, vêm em nosso auxílio a psicanálise e os caminhos espirituais muito anteriores a ela, inúmeras vezes auxiliados pela escrita, junto à motivação de ajudar os seres, com participação em ações comunitárias.

Não se trata de ter tido uma família estruturada, de reduzir a questão ao concreto. O pai simbólico e toda a sagrada família precisam se atualizar a cada instante da vida interior do sujeito, o que pode se dar por meio de um caminho espiritual e ético consistente. Repetindo o começo deste ensaio, é impossível pensar em economia, política e ecologia sem considerar seus elos com a psique… Estruturas econômicas, políticas, educacionais e de comunicação precisam dar todo o suporte para uma mudança na direção de um mundo sustentável, mas sem a literatura, a psicanálise, a filosofia e a pesquisa espiritual, parece que não vamos em frente e o vilão ganha o passo (e o paço!).

[1] Castrar é “privar(-se), por corte ou outro processo, dos órgãos da reprodução” (Houaiss). Repare-se aqui, entretanto, que se trata de uma castração simbólica.

[2] Tratam desse assunto os livros Totem e Tabu, de Freud, e os Complexos Familiares, de Lacan.

[3] Talvez até, justamente, por não poder colar-se à mãe. Para Jette Bonaventure, o conto não deixa de simbolizar a separação da menina em relação à mãe e, poderíamos acrescentar, à sua imagem narcísica para a mãe.

[4] Curiosamente uma forma fálica. Lacan, de novo, desenvolve bastante o simbolismo do falo.

[5] “É nesse lugar, na capela, onde transcorre todo o drama, onde a princesa vampira sai do caixão à meia-noite para matar os rapazes, e é lá também que ela vai perder sua vida, porque o sangue que ela bebe não é divino como o de Cristo. Ela quer viver do sangue de outro ser humano – não quer viver do próprio sangue, nem se deixar alimentar pelo sangue espiritual de Cristo. Ela fica furiosa quando não encontra o soldado [que lhe seria dado como marido e alimento], e logo pensa que o pai esqueceu-se dela. Aí vemos como o pai contribuiu para que ela fosse uma vampira – mimou-a demais e não a ensinou a viver a própria vida.” (BONAVENTURE, 1992, p. 196).

Rosie Mehoudar, 2025

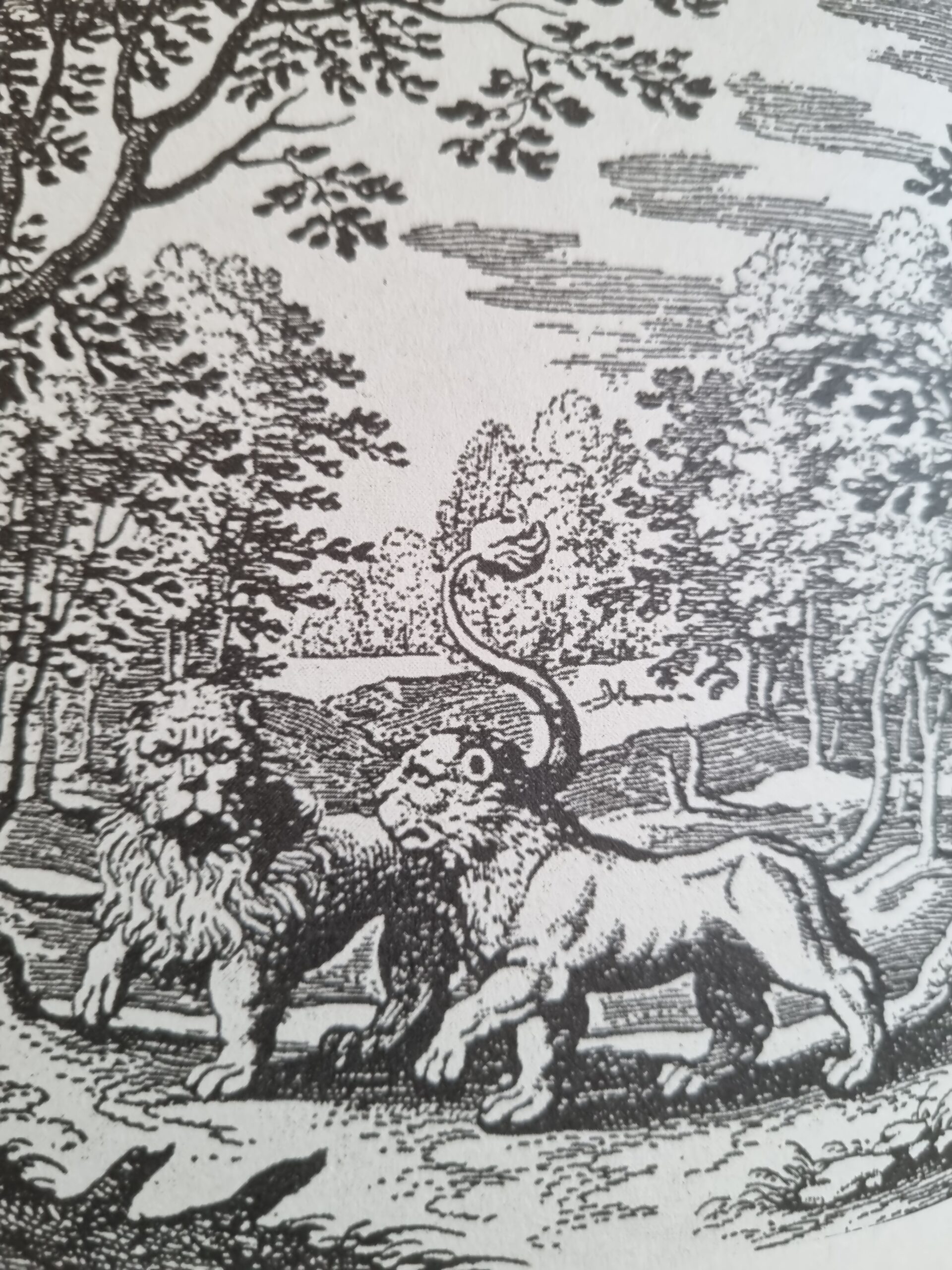

Imagem: uma das 15 gravuras de O Tratado da Pedra Filosofal, de Lambspring, versão de 1625 traduzida para o português pela Polar Editorial, com análise de Patrick Paul.